"好想為自己喜歡的樂團設計專輯封面。"

一定不只我有過這種想法吧,我覺得喜歡聽音樂又喜歡塗鴉的人應該或多或少都有閃過這種衝動。

我想有聽搖滾樂的人應該多少都聽過 Pink Floyd 的名字吧,這支以超現實藝術形象搭配他們實驗的音樂風格的樂團,也許他是你最愛的團,也許他對你來說只是一個時代的符號。

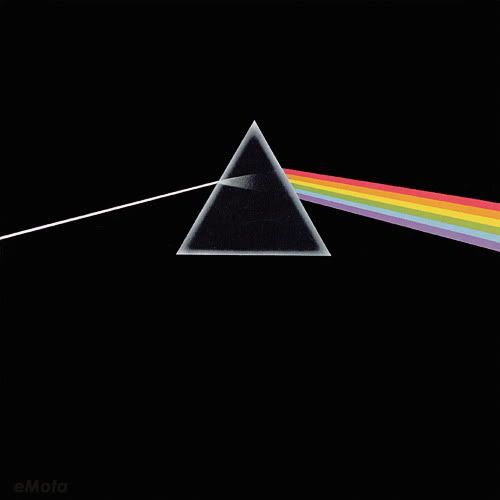

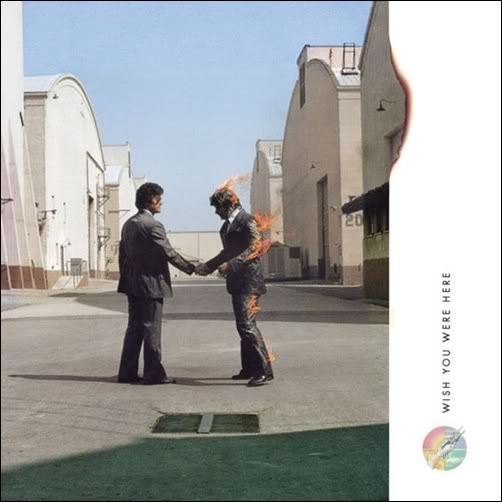

但是我想Dark Side of the Moon 的三稜鏡,Wish You Were Here 封面上燒起來的男人,即使沒聽過,也可能會有曾經好像在哪看過的印象。

而設計 Pink Floyd 無數經典專輯封面的人,就是Storm Thorgerson。

Storm Thorgerson 除了和 Pink Floyd 合作 CD 封面大受好評後,合作的對象還有:Biffy Clyro、The Mars Volta、Muse 等,風格多是看了一眼就令人印象非常深刻的超現實幻象。

不過Storm Thorgerson 否認為自己是「超現實主義者」,他的回答是:「不認為」。原來他的設計雖然看起來都非常超現實,虛無、荒謬,但竟然都是「真」的製造出來的。他們特別塑造雕像、製造真的事件,但就是不經過電腦修改,至少 95% 都是真的。

Storm Thorgerson 說他對「夢」或幻象並不特別感興趣,也許有些古怪、矛盾,但大致上來說他認為他的設計是真實而又一點扭曲,不那麼直接而有些曖昧。優雅、有趣,幽默而相對的。

"... I like the real, but with a twist, but not much of a twist. I don't like anything too blatant really, I like humor a lot. We like to make funny pictures if we can. I think that our work is sometimes elegant, sometimes funny, sometimes contrary, juxtaposed. I would hope that it's optimistic because that's how I feel."

.jpg)

Storm Thorgerson在創作時並沒有想要去改變音樂的本質,而是單純的吸收音樂,然後再用視覺表現出來。

"...I heard a bit in the studio. I don’t have much to say about music. Usually I like it, and I just absorb it. I don’t have much to say, and they ain’t let me say anything anyway. They say “For God’s sake, Storm, do not harm our song. Do not murder our tune.” So I never say anything, really, about the music. I just let it go over, really, I suppose. It’s my job to reinterpret it, really. So it doesn’t really matter what I think, it matters what comes out the other end...."

Storm Thorgerson 他非常喜歡他的工作,他認為他很幸運,可以從事與音樂相關的設計。至今他設計了至少 300 張唱片封面,究竟有多少張他自己也不清楚了,與不同國家、年代、類型的樂團合作過,仍繼續不輟的從事封面設計。原本念電影藝術的他,也相信電影和戲劇影響到了他的創作風格。面對現在數位化的音樂,Storm Thorgerson 則認為也許 CD 封面設計已經慢慢落沒,但音樂和視覺藝術的結合仍是個自然的趨勢,不用擔心。

參考網站

http://www.biosmonthly.com/contactd.php?id=1515

http://www.rollingstone.com/music/news/storm-thorgerson-how-i-designed-the-cover-of-dark-side-of-the-moon-20110928

-E-

.jpg)